各部署紹介

療法科紹介

言語聴覚療法(speech and language therapy:ST)

言語聴覚療法では、失語症・高次脳機能障害・構音障害・摂食嚥下障害による「コミュニケーションの問題」や「飲み込みの問題」に専門的に対応しています。 機能の最大限の回復・獲得から、日常生活におけるコミュニケーションの質や「食べる」という楽しみの向上を図り、病気と闘っていらっしゃる方々が自分らしい生き方を構築できるよう支援していきます。

失語症訓練

失語症は、言語中枢が損傷されることによって起こる言語機能の障害です。

「話す」ことだけでなく「聴く」「読む」「書く」「計算する」等が難しくなります。

言語機能そのものの改善を目的とした訓練だけでなく、ジェスチャーや描画等の手段を用いたコミュニケーション能力を高める訓練を行います。

口腔・構音機能訓練

構音障害は、発声・発語に必要な器官(口唇や舌等)の麻痺により、話し言葉が不明瞭になる障害です。 口唇や舌の動きにくさの軽減、呂律の回りにくさの軽減を目的に訓練を行っています。

高次脳機能訓練

高次脳機能障害とは、脳の損傷や認知機能の低下等により、注意力や記憶力に障害が起こることの総称です。

日常生活を安全に楽しく過ごすことができるよう機能の向上を目的に訓練を行っています。

摂食嚥下訓練

摂食嚥下障害とは、口唇や舌や喉の麻痺等により、食事が上手く飲み込めない、口の中に食物が残ってしまうなど、食事に関する障害のことを指します。

食物を用いない「間接嚥下訓練」と、食物を用いる「直接嚥下訓練」があり、摂食嚥下障害の軽減・改善を目的に訓練を行っています。

当院では、嚥下造影検査(VF)という、摂食嚥下障害を客観的に捉える検査も行っています。

摂食嚥下サポートチーム(SST委員会)

食べることに問題を抱えた患者様に、食事を楽しく安全に食べて頂く為に、他職種がチームを組んで連携し、患者様の摂食嚥下障害の評価・訓練・予防に取り組む活動を行っています。

メンバー構成

- 各病棟の看護師:摂食嚥下障害のある患者様の抽出と、実際の食事場面への訓練的介入。

- 言語聴覚士:摂食嚥下障害の評価と、機能向上の為の訓練計画の立案・訓練の施行。

- 作業療法士:食事の食べやすい環境設定や食器の選定。

- 理学療法士:食事の際の姿勢調整、身体機能の向上に伴う発動性・食欲向上。

- 栄養士:摂取状況を確認し、栄養状態を管理。

- 歯科衛生士:口腔ケアや義歯調整等、食事に適した口腔内環境を整え、歯科的な問題に対応。

活動内容

- 月に2回の摂食嚥下回診

言語聴覚士と病棟看護師で、各病棟の摂食嚥下障害患者様の食事の様子をを評価し、早期発見と問題点の抽出・訓練内容の再考を行います。 - 月に1回の摂食嚥下サポート会議

メンバーで集まり、問題症例の摂食嚥下サポート方法を検討し、主治医へ進言します。また、摂食嚥下サポートシステムの再考をします。 - 年2回の勉強会開催

定期的な勉強会の開催による、院内の教育・知識の啓蒙を図ります。

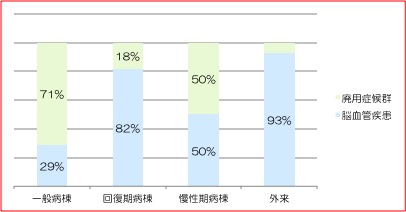

対象疾患割合(平成30年度 平均)