病院のご紹介リハビリテーション科

リハビリテーション科

採用情報概要

当院は埼玉県春日部市にある地域最大規模の総合病院です。運動器・脳血管・呼吸器・心大血管の各(Ⅰ)の施設基準を取得し、PT・OT・ST合わせて82名のスタッフがおります。急性期~慢性期まで多岐に渡り、様々な疾患の治療・訓練を行っております。

褥瘡、医療安全、感染対策委員会、フットケア、病棟カンファレンスなど他部門と連携したチーム医療を積極的に行っております。リハビリテーション科内では研修制度を設けており、外部の研修会・学会へ参加し伝達なども行っております。様々な学会に所属しているスタッフもおり、幅広い知識・技術を導入しております。

患者比率と主な対象疾患(施設基準)

整形疾患 <運動器リハビリテーション料(Ⅰ)>

- 大腿骨頸部骨折(人工骨頭術後)

- 変形性関節症(TKA術後)

- 脊柱管狭窄症

- 靭帯損傷後

- 頸椎症性頸髄症

- 各骨折後

- 肩関節周囲炎

- アキレス腱断裂等

- 肩人工関節(リバース型等)

脳血管疾患 <脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)>

- 脳出血

- 脳梗塞

- クモ膜下出血

- 慢性硬膜下血腫

- 脳腫瘍

- 末梢神経障害等

呼吸器疾患 <呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)>

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 肺炎

- 間質性肺炎

- 慢性呼吸不全

- 誤嚥性肺炎等

心大血管疾患 <心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)>

- 急性心筋梗塞

- 狭心性

- 弁膜症

- うっ血性心不全

- 末梢動脈疾患

- 心臓手術後(冠動脈バイパス術・弁置換術、人工血管術後)

- 動脈瘤

- 急性大動脈解離

- 閉塞性動脈硬化症(ASO:切断術後)等

その他

- 開腹術後

- 各種がん

- 尿失禁患者の骨盤底筋体操(外来)等

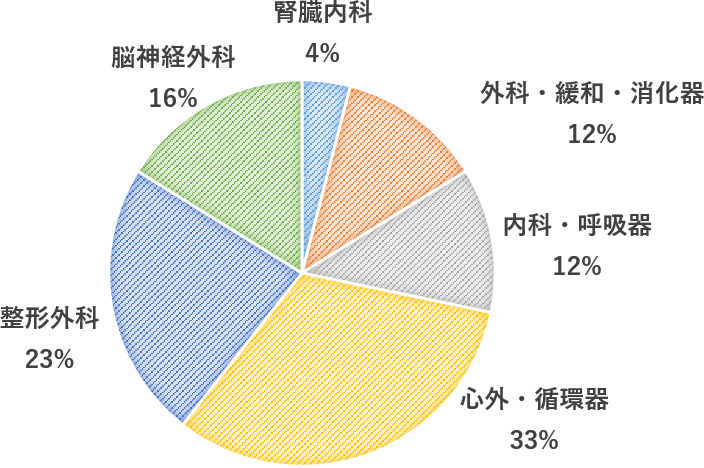

令和4年度入院疾患別リハ内訳

令和4年度入院疾患別リハ内訳

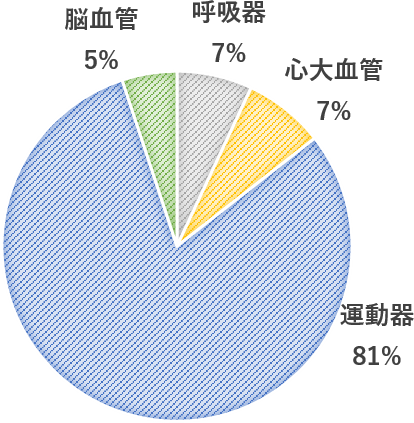

令和4年度外来疾患別リハ内訳

令和4年度外来疾患別リハ内訳

部門紹介

理学療法部門

理学療法とは

理学療法とは病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に行われる治療法です。 理学療法の直接的な目的は運動機能の回復にありますが、日常生活動作(ADL)の改善を図り、最終的にはQOL(生活の質)の向上をめざします。 さらに当院では、なぜ運動機能が低下したかを多職種間で連携を図り、同じことを繰り返さないことを目標としています。

当科の理学療法の特色

整形外科や脳神経外科疾患だけでなく内部障害(呼吸器、循環器、心臓血管外科)疾患や開腹術後やがん患者様、また、靴外来診療に伴い、末梢動脈疾患や糖尿病性足病変、切断術後の患者様への介入も積極的に行っております。 各診療科で医師や看護師など多職種とカンファレンスを実施し患者様の自宅退院向け協力しています。 また、心肺運動負荷試験も導入し、適切な運動負荷による循環器疾患の外来リハビリテーションを行っています。

歩行訓練

心臓リハビリテーション

筋力トレーニング

骨盤底筋リハビリ外来

2015年度より骨盤底筋群の筋力低下が原因で頻尿・尿もれ・骨盤内臓器脱を主症状とした方へ、集団・個別で理学療法を実施しています。集団では、同じ悩みを持つ方々と理学療法士と一緒に誰でも行える体操を指導します(5人程度を2回/月)。また、個別では、個人の症状・お悩みに合わせた内容のお話しを聞かせて頂きながら、より機能的にリハビリを行います。また集団体操から希望により個別へ移行することも可能です。

-

骨盤底筋体操 集団教室

-

骨盤底筋体操 個別教室

作業療法部門

作業療法とは

「意味と目的のある活動」のことで、作業療法では病気や事故によって身体に何かしらの障害を来した場合に、生活(意味と目的のある活動)を再構築するための援助を行います。

当科の作業療法の特色

・脳神経外科・整形外科・内部障害系疾患(呼吸器・循環器疾患)を中心に様々な疾患に介入させていただいています。

・身体の麻痺・認知症・高次脳機能障害・切断などの後遺症により、身の回りの生活動作が行いにくくなってしまった方々へ、生活技能の改善や趣味活動等の再獲得を通じて生活の質を向上させることを目的に作業療法を提供いたします。

・生活動作(食事・排泄・入浴など)や巧緻作業(書字や箸操作など手を使用した細かな作業)の改善や代償動作の獲得を支援いたします。

・高次脳機能障害や認知症などの身体症状に表れにくい障害に対して評価を実施し、個々の患者様の状態を把握し改善への治療や対処手段を提案いたします。

・個別性を尊重し個人にあった作業療法の目標をご本人様・ご家族様の希望のもと主治医方針・作業療法の専門性を合わせ提案させていただきます。

-

日常生活動作訓練

-

上肢機能訓練

言語聴覚療法部門

言語聴覚士とは

様々な疾患により「コミュニケーション」や「食べる」ことが問題となる患者に対し、医師指示のもと適切な評価を行い、機能改善を目指す業種です。

当科の言語聴覚士の特色

・高次脳機能障害(失語症)や構音障害(口や舌の障害)、接触嚥下障害(飲み込みの障害)などの疾患を中心に、脳神経外科・内科・循環器など様々な疾患の患者様に介入しています。

・患者様の「食べる」や「話す」といった能力の改善に向けて、栄養サポートチーム(NST)や各回診に参加し、他職種と連携をとりながら目標達成に向け支援いたします。

・脳血管疾患後遺症の失語症(言葉が理解・表出できなくなる)に対して専門的な評価を実施し改善や代償手段獲得に向け言語聴覚療法を提供いたします。

-

高次脳機能訓練

-

摂食嚥下訓練

入院リハビリについて

人工関節などの手術は必要に応じて手術前からリハビリを始めることもあります。

手術前からリハビリを始めることで、手術後の一番痛い時期に積極的に動くのではなく、炎症症状(痛みや腫れ)の改善に時間を割くことができたり、

手術後に起こる二次的な痛みを早い段階で緩和させることが期待できます。

(例:膝の人工関節の手術をしたのに腰が痛くなってきたなど)

※手術前リハは変形性膝関節症や変形性股関節症の方が主に適応になります。

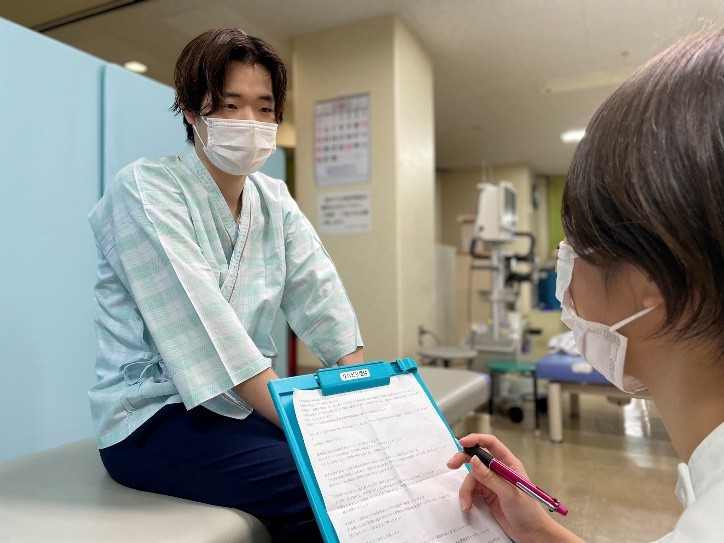

また、多くの方は手術に強い不安を感じていると思いますので、我々が答えられる範囲でご相談にのらせていただきます。お気軽にご相談ください。

基本的には手術後翌日からリハビリが開始となります。

初日のリハビリは、生活動作(トイレに行けるか)の確認をします。

痛みに応じて車椅子や歩行器を使って移動します。

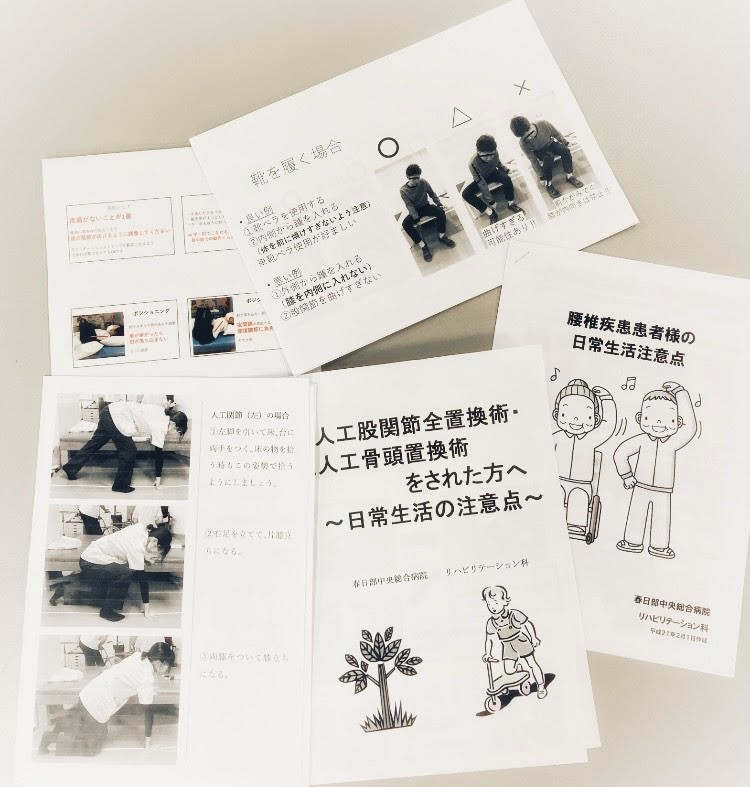

脱臼の恐れがある手術や痛みを誘発する動きを禁止されている手術を受けた方には、「日常生活動作指導書」をお配りしています。

”普段の生活で注意した方が良い動作”が記載してある冊子です。担当スタッフと相談し普段の生活と照らし合わせてみてください。

手術後の炎症症状が落ち着いたら歩く練習を始めます。その際、歩行器や杖、平行棒など、その時の患者さまの痛みに合わせて使用していきます。

手術からおおよそ2週間くらいから、歩く機能をどんどん伸ばしていきます。

手術から3週間ほどで階段昇降などの応用動作を練習していきます。その際、ご自宅の階段の高さや手すりの有無など家屋状況を細かくお伺いすることがあります(ご回答はおおよそで構いません)。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

このような流れで、術後3~4週間ほどでの退院を目指します。

一緒に頑張りましょう!

今回挙げたリハビリの経過は一例です。

手術の内容やその後の機能回復、ご年齢によっては、リハビリ期間が長くなることもあります。

私たちが目指しているのは「手術の回復を妨げず、早期に回復に向かう身体の環境を作ること」です。

そして、患者さまと一緒に目指す目標として「手術が終わったら何をしたいかを考えること」です。

大切なことは、「手術したからもう何もできない」ではなく、「せっかく良くなったから何をしよう」だと考えます。

今後、患者さまの生活の質を上げる為には、どうしたら良いか。リハビリテーション科一丸となって関わらせていただきます。

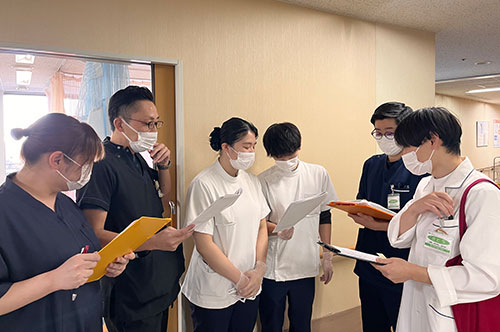

チーム医療

各病棟のカンファレンス・回診

当院では、各病棟でカンファレンスや回診に参加し、情報を共有し、チーム医療を展開しています。

-

循環器カンファレンス

-

NST回診

資格・学術・講師実績

所属学会

- 心臓リハビリテーション学会

- 日本褥瘡学会

- 下肢救済足病学会

- 日本呼吸理学療法学会

- 日本臨床バイオメカニクス学会

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 日本排尿機能学会

- 日本老年泌尿器学会

- 日本理学療法学術研修大会

- 日本循環器理学療法学会

- 日本血管外科学会

- 日本循環器学会

- 日本運動器理学療法学会

学術実績

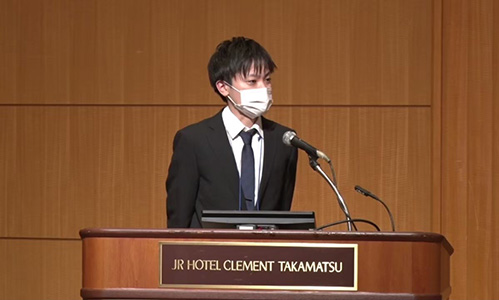

学会発表

最新の知識をアップデートするために毎年様々な学会に参加しています。そして、分野によっては日々の臨床疑問を解決するような研究課題を各々見つけ、学会発表を行うことで、他病院の方々から様々な意見をいただき、ブラッシュアップしていきます。何より、それが患者さまに還元できることとして、楽しく取り組んでいます。

シンポジウム

口述演題発表

学会発表の様子

-

過去の発表学会と演題

-

論文執筆

認定資格など

- 呼吸療法認定士

- 心臓リハビリテーション指導士

- 認定理学療法士(運動器)

- 日本下肢救済・足病学会認定士

- 心不全療養指導士

- 日本糖尿病療養指導士

- 認知症専門療法士上級

- 埼玉県立大学大学院 博士後期課程修了

- ケアマネージャー

- 福祉住環境コーディネーター

- 介護福祉士

- 血管診療技師

- NSTサポートチーム専任療法士

- 心電図検定1級

- リンパ浮腫療法士

- がんのリハビリテーションコース終了

- ボバース上級講習会

- SJFベーシックコース終了

- AKAベーシックコース終了

- PNFベーシックコース終了

- BINIベーシックコース終了

- ウロギネコロジー終了

院内外の講演活動

医療公開講座

地域医療連携室の協力のもと、リハビリテーション科として地域の皆様に健康(リハビリ)に関する内容を共有しております。

内容は、その分野の知識に特化したスタッフを講師として取り組んでいます。

気になる情報・医療公開講座として聞きたい内容等ありましたらぜひご相談ください。

IMSグループリハ研修会

当院はIMSグループに属する病院です。グループのリハ教育部より年間を通して、内部障害、脳血管障害、整形外科など分野に特化した病院のスタッフより研修会が開催されています。

また、外部講師を招きリハビリテーション研修会も企画されています。

そして、IMSリハビリテーション学会やIMS学会、CMS学会等の学術集会なども開催されるため、他病院の取り組みなどを知る機会も設けられています。

当科の特色・教育制度

当科で働くスタッフについて

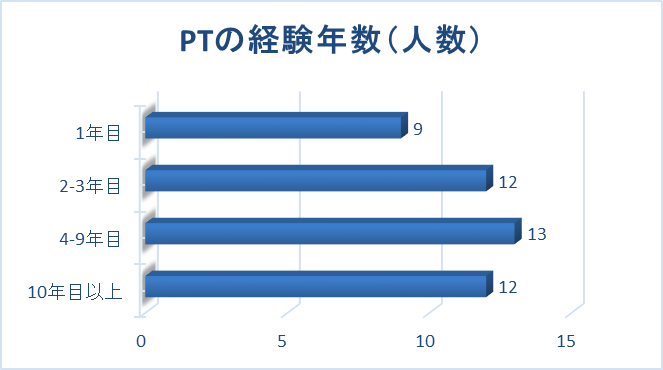

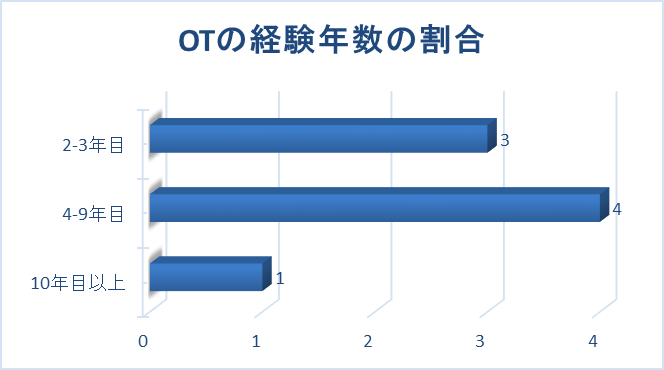

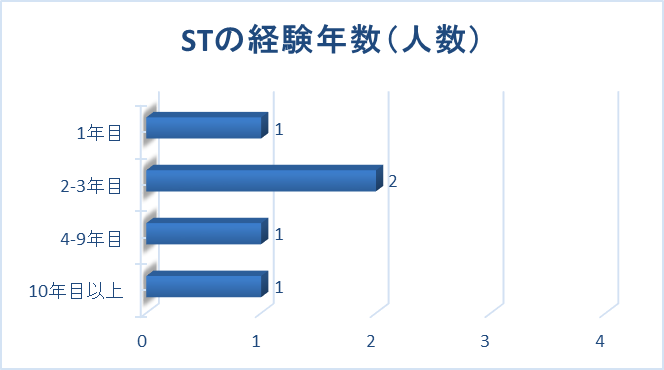

在籍スタッフ数 65名(うち産休2名) 《R7.1.1 現在》

- 理学療法士: 45名

- 作業療法士: 11名

- 言語聴覚士: 7名

- リハビリ事務: 2名

スタッフの出身校

| 群馬県 | 群馬パース大学、高崎健康福祉大学、群馬医療福祉大学 |

|---|---|

| 栃木県 | 国際医療福祉大学(大田原校) |

| 埼玉県 | 埼玉県立大学、埼玉県立大学大学院、文京学院大学、目白大学 早稲田医療専門学校(現:人間総合科学大学) 城西医療技術専門学校、上尾中央医療専門学校 埼玉医療福祉専門学校、日本医療保健大学 |

| 東京都 | 帝京平成大学、東京都立保健科学大学(現:首都大学東京) 首都医校、東京工科大学、日本リハビリテーション専門学校 東京医薬専門学校、杏林大学、帝京科学大学 帝京科学大学(千住・上野原キャンパス) 東京家政大学、東京医療学院 |

| 茨城県 | つくば国際大学 |

| 千葉県 | 帝京平成大学、城西国際大学、国際医療福祉大学(成田) 植草学園大学、千葉県立保健医療大学 |

| 新潟県 | 新潟医療福祉大学、晴陵リハビリテーション学院 |

| 静岡県 | 常葉大学、聖隷クリストファー大学 |

| 福岡県 | 国際医療福祉大学(福岡)、九州栄養福祉大学 |

| 宮城県 | 東北文化学園大学、東北福祉大学、仙台リハビリテーション専門学校 |

休み・出勤・シフト

- 月9日休み 日祭日+平日(月単位のシフト)

- 平日の公休日は概ね固定

- 365日体制(日祭日の出勤は2年目より)

- 1年に1度の長期休暇

- 働き方改革(有給5日使用義務)

妊産婦規定

当院のリハビテーション科では妊娠・出産を経て職場復帰をするスタッフが増えています。そこでリハビリテーション科では妊産婦規定を作成して、産前・産後でも無理なく働ける環境を整備ています。体調に合わせての業務量調整や、育児のために時間短縮勤務なども取り入れております。

現在、2名産休取得中です。

新人教育体制

当科における新人教育体制の特色として、➀プリセプター・メンター制度の導入、➁新人教育チェックリスト使用による指導者側の統一、③客観的臨床能力試験(OSCE)の導入、④各分野における基礎疾患の研修会の開催⑤新人教育マニュアルの配布が挙げられます。

➀プリセプター・メンター制度の導入

一人の新人に対して3年目のプリセプターと5年目以上のメンターの3人で新人教育を進めて行きます。プリセプターが不安なこと対してはメンターでフォロー可能な体制であるため新人、プリセプター伴に安心し心に余裕を持って教育に携われます。

業務の相談 フィードバック

➁新人教育チェックリスト使用による指導者側の統一

業務や臨床に対する最低限必要なことを、新人・プリセプター・メンターの3人で月に1回共有することで、指導忘れの防止や得意・苦手分野の把握に役立てられます。翌月への成長するポイントとして共有することで成長が実感できます。

チェックリストの確認

③客観的臨床能力試験(OSCE)の導入

急性期病院で最低限必須となるリスク管理のバイタル測定、急変時の対応、感染対策など実際に実施すると案外難しいことに気づかされます。それが成長です。

模擬患者に対する移乗動作

その場でフィードバック

④各分野における基礎疾患の研修会の開催

急性期の総合病院であるため各分野に得意とする若手スタッフから週1時間は業務内で研修会が開催されます。毎年知識面に関して不安を訴える新人が多いため、まずは業務として学んでもらう機会を提供します。

⑤新人教育マニュアルの配布

業務から臨床まで必要な知識や手順など随時確認しながら実施できるように一連の流れが冊子として準備されています。

インタビュー

お知らせ・SNS等

公式SNSアカウント

春日部中央総合病院 リハビリテーション科

公式のInstagramアカウントです。

採用イベント情報や学会のご案内、院内での研修風景などを発信しています!

QRコードまたは下記からご覧ください。

https://www.instagram.com/kasukabechuo_reha/

ブログ

当院リハビリテーション科の公式noteアカウントを開設しました!

職場の様子や学会発表などについて発信します。