埼玉県三郷市にある総合病院です。

埼玉県三郷市にある総合病院です。

当眼科では白内障手術など眼科全般の診療を行うと共に、網膜硝子体疾患の治療(硝子体手術)に特に力を入れて取り組んでおります。

平成25年4月に眼科医長として赴任し、白内障手術約29,800件、網膜硝子体手術約2,800件の豊富な執刀実績があります。何でもお気軽にご相談ください。

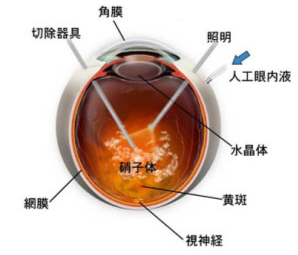

眼球のなかには硝子体という透明なゼリー状の組織があります。この組織が何らかの原因により混濁や出血を起こすと網膜へ光が到達する妨げになったり、網膜を牽引し網膜の形態の異常を来すと視力低下につながります。

この硝子体を切除するために白目の一部に小さな穴を3~4ヵ所開け、そこから細い器具を眼内に挿入し、眼の中の出血や濁りを取り除いたり、網膜にできた増殖膜や網膜裂孔を治し網膜の機能を回復させるのが硝子体手術であり通常、局所麻酔にて施行します。

病気によりますが手術時間は概ね1~2時間程度です。基本的には1~2週間程度の入院をしていただきますが、病気の程度や事情により日帰り手術も可能です。

現在では手術機械の発達や手術技術の進歩により比較的安全に手術ができるようになりました。当院でも最新の手術設備を備え、小切開(23 ゲージ)による安全で侵襲の少ない手術が可能です。

眼科手術に於いて白内障・硝子体手術はもちろんのこと眼内レーザーやガス注入、シリコンオイル注入抜去まで、すべてを網羅することのできる白内障硝子体手術装置です。また、硝子体手術では、最新の極小切開で太さ約0.4㎜の27Gシステムで手術することが可能となり、非常に小さい傷口での手術が可能となりました。

最新型白内障手術装置であり、最新のActive Fluidics ™️テクノロジーを備えており、ハンドピース内に内蔵されたセンサーで眼内圧を感知し、白内障手術時の眼の圧力を一定に保つことで安全に白内障手術を行う事ができます。

また、独自の超音波発振機能であるトーショナルフェイコ(横方向の発振)を用い、白内障が進行した硬い核の患者さんでも効率よく手術が可能になりました。

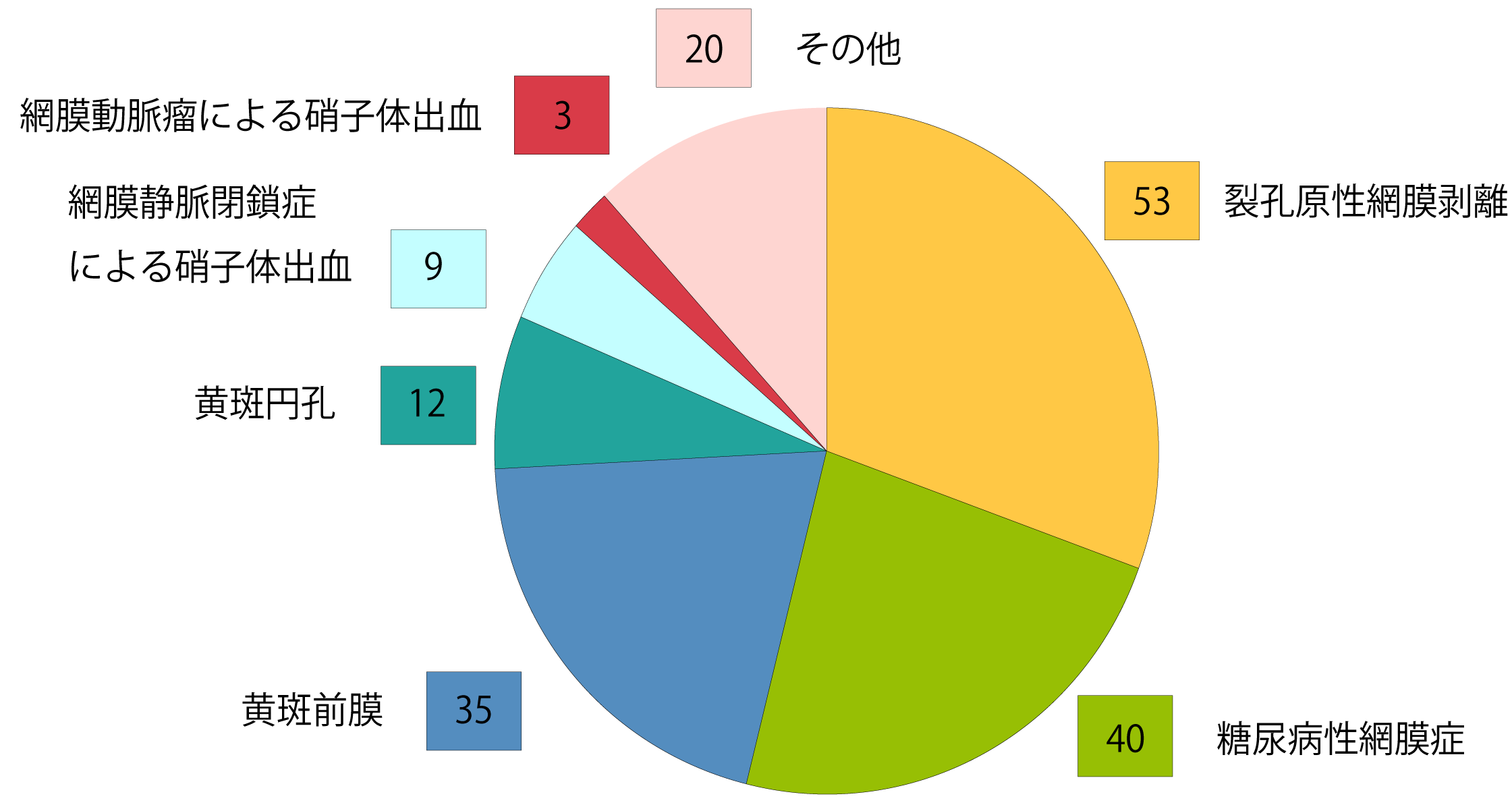

糖尿病網膜症が進行すると、眼内に出血(硝子体出血)を起こして急に見づらくなったり、増殖膜を形成し牽引性の網膜剥離を起こすことがあります。手術では出血の除去や、増殖性変化をきたしている場合は増殖膜の切除をおこない、さらにレーザー治療の追加を施行します。また、網膜の中心(黄斑)がむくんで(黄斑浮腫)中心が見づらくなることがあり、これに対して、通常は薬剤の注射や、網膜のレーザー治療を施行しますが、抵抗性の場合も硝子体手術の適応になることがあります。

高血圧などが原因で網膜の静脈が閉塞し出血や浮腫を来す病気です。放置すると眼内に出血(硝子体出血)を起こして急に見づらくなったり、増殖膜を形成し牽引性の網膜剥離を起こすことがあります。手術では出血の除去や、増殖性変化をきたしている場合は増殖膜の切除をおこない、さらにレーザー治療の追加を施行します。また、網膜の中心(黄斑)がむくんで(黄斑浮腫)中心が見づらくなることがあり、これに対して、通常は薬剤の注射や、網膜のレーザー治療を施行しますが、抵抗性の場合も硝子体手術の適応になることがあります。

網膜に穴(裂孔)があいて、その穴から液化硝子体が入り込むことによって網膜が剥がれた状態です。

20 代と60

代に発症のピークがあり、原因は硝子体の加齢性変化(後部硝子体剥離)に伴うもの、強度近視、外傷、アトピー性皮膚炎に伴うもの等様々です。症状としては飛蚊症(細かい物が飛んで見える)や視野異常です。手術では裂孔の原因となっている硝子体の牽引を取り除き、ガスを入れることで剥離した網膜を復位させ、網膜裂孔の周りにレーザー治療を施行します。網膜剥離の手術にはこの他に網膜復位術という方法があり、病気の程度や眼の状況に応じて術式を選択します。

黄斑部に円孔が生じることで中心が見づらくなります。手術では原因となる硝子体と網膜上の牽引を解除し、眼内へガスを注入し内側より圧迫して円孔を閉鎖させます。

黄斑部の表面に病的な膜が張ることで、網膜にシワが生じることで物が歪んで見えたり(変視)、視力低下の原因になります。手術ではこの病的な膜を取り除きます。

糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症、網膜裂孔、ぶどう膜炎、加齢黄斑変性など様々な原因により硝子体出血や混濁を来した場合、手術で濁りを取り除きます。

脈絡膜から網膜に向かって新生血管という正常とは違う血管が生えてきてその血管から出血したり、浸出液が漏れて視野の中心部が見づらくなる病気です。基本的には硝子体手術ではなく、抗VEGF 抗体薬という薬剤の硝子体内注射による治療を施行していきます。

選定療養とは、患者さんご自身が選択して受ける追加的な医療サービスで、その分の費用は全額自己負担となります。

現在、当院で使用している多焦点眼内レンズは5種類あり、下記のレンズを主に使用しております。

多焦点眼内レンズ Clareon PanOptixは2021年に革新的な医薬品、医療機器の開発に対して送られるPrix Galien(プリ・ガリアン)賞を受賞しました。授賞理由としては、PanOptix独自の光学テクノロジーにより、白内障術後に遠方から近方33㎝まで、あらゆる距離で優れた見え方を提供したためです。患者様満足度99.2%を誇るPanOptixは全世界で220万眼以上の挿入実績があります。

眼内レンズには保険適用である単焦点眼内レンズと、保険適用外である多焦点眼内レンズとがあります。

単焦点眼内レンズは、1

箇所にピントを合わせる眼内レンズです。そのため、遠くにピントを合わせると近くがぼやけ、逆に近くにピントを合わせると遠くがぼやけます。ぼやけて見えにくい部分は、眼鏡での矯正が必須となります。

単焦点レンズで遠くにピントを

合わせた見え方(イメージ)

単焦点レンズで近くにピントを

合わせた見え方(イメージ)

一方、多焦点眼内レンズは、遠くと近くの2 箇所にピントを合わせる眼内レンズです。眼鏡矯正は不要になることが多いですが、レンズの構造上、単焦点レンズに比べるとコントラストがやや低下する可能性があります。

多焦点眼内レンズで遠くにピントを

合わせた見え方(イメージ)

日常生活の大部分は眼鏡に頼らなくてもよくなる可能性が高くなりますが、長時間の読書などでは老眼鏡を掛けた方が楽な場合もあります。

暗い場所で強い光をまぶしく感じたり(グレア)、周りに輪がかかって見える(ハロー)ことがありますが、日常生活に支障をきたすレベルのものではありません。術後の時間経過と共に慣れてくることが多いといわれています。

多焦点眼内レンズを通した見え方に慣れるまでに順応期間が必要であり、手術直後から最良の視力が得られるとは限りません。最良の視力が得られるまでに、半年程度かかる場合もあります。

術前の検査結果によっては(たとえば乱視が強い方や、術前のデータが不安定な方、視機能に関わる眼の他の疾患がある方等)、適応外となることがあります。残念ながら、どのような眼の方にでも合うというわけではありませんので事前に相談させて頂くことになります。

以上、万能のレンズというわけではありませんが、患者様の眼の状態やライフスタイルに合わせて、単焦点レンズ・多焦点レンズを選択することが可能となっております。ご自身の今後の生活において適切なレンズを選択致しますので、お気軽にご相談ください。

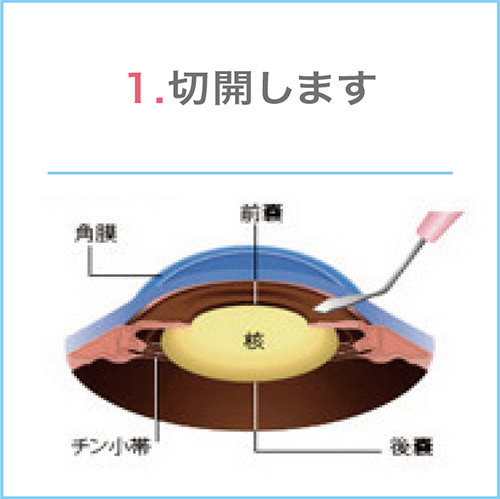

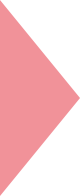

眼球の中にはカメラに例えるとレンズに当たる水晶体という部分があり、水晶体が濁ってくる病気が白内障です。

白内障になると、かすむ、ぼやける、まぶしくて見づらいなどの症状がでます。原因としては加齢によるものが最も多いのですが、アトピー性皮膚炎などの全身疾患、ステロイドなどの薬物使用、外傷によるもの等もあります。

手術する時期は人によって違いますが、日常生活に支障が出る程度に白内障が進行すれば、手術を行うのが一般的です。白内障手術は、手術方法や機器の進歩により、安全かつ正確に行うことが出来るようになってきました。当院でも最新の手術設備(手術用顕微鏡:lumera700 Zeiss

社製)、白内障手術装置(ステラリスPC ボシュロム社製)を備え、安全で侵襲の少ない手術が可能です。手術は通常、点眼麻酔のみで行い、特に問題がなければ10 ~

15分程度で終了します。尚、当院での白内障手術は、入院手術・外来手術共に可能です。日帰り手術が可能な方は、通院できる方、ご家族の協力を得られる方など条件がありますが、お身体の状態や白内障の重症度により、入院手術が必要な場合があります。

※表は横にスクロールします。

|

|

|

|

|

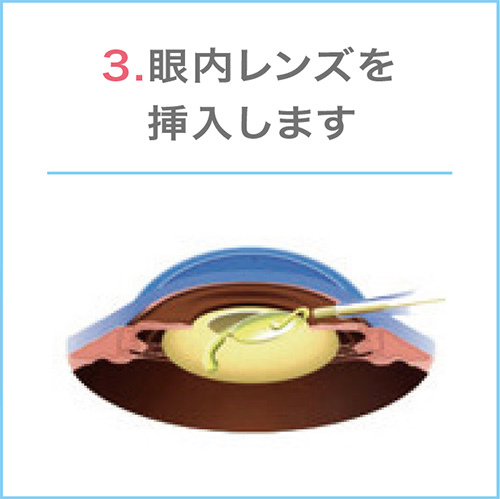

画角200度、眼底の80%以上の領域を無散瞳、非接触で撮影します。4種類のレーザー光源を備え、疑似カラー画像、レッドフリー画像、レッド画像、自発蛍光(AF)画像、フルオレセイン蛍光眼底造影(FA)画像、インドシアニングリーン蛍光眼底造影(IA)画像が撮影可能です。これにより、様々な眼底疾患(糖尿病網膜症、加齢黄斑変性、網膜剥離など)のより詳細な検査が可能となりました。

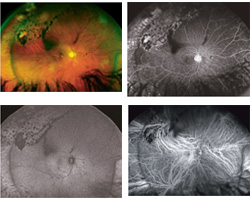

OCTは網膜の断面像を高速、高解像度で瞬時に抽出できる画期的な装置で、その撮影画像は網膜・硝子体疾患の診断、治療効果、及び緑内障の早期診断と経過観察に非常に有効な最新の機器です。

特に、本機種は、Swept Source光源を採用しており、往来のスペクトラルドメインOCTの光源よりも高い組織浸達性を有しています。また、最新機能として、OCT Angiography画像の取得が可能です。

ARGOS® は高度なSS-OCT技術を有し、白内障手術前に行われる眼軸長測定検査をより早く、より簡単に、より高い精度で行うことができます。水晶体の白濁が進んだ白内障グレード4以上において他社製品と比較して高い眼軸長データ取得率を実現したほか、独自のセグメント方式を採用することで、より精度の高い軸長データの計測が可能です。またARGOS®で作成された手術計画データを手術室に送信し、VERION™イメージガイドシステムを使用することが可能です。

VERION™イメージガイドシステムは眼球回旋を正確に計算し、角膜の切開位置、眼内レンズ(人工の水晶体)の軸や固定位置などを目の上に表示することができるため手術の精度を向上することが可能です。またARGOS® から手術計画データを送信することができ、病院内のワークフローを合理化し、データ手入力によるエラーのリスクを低減することができます。

網膜疾患や緑内障疾患に対するレーザー治療装置です。

レーザー治療とは、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症に対して、眼底の血流不足による合併症の予防をしたり、黄斑浮腫を減らす目的で施行する場合や、網膜裂孔が生じている場合に網膜剥離を起こさないように予防的に施行する場合等があります。

従来のシングルスポットでの使用の他に15種類と豊富な照射パターン(スキャンパターンレーザー)を有しており、症例に最適な計上、サイズ、及び回転をフルにカスタマイズし、パターンを組み合わせて様々に配列することができます。

主に後発白内障の治療に対して使用する機器です。

白内障手術の際、移植する眼内レンズの度数(パワー)を決定するために、角膜頂点から網膜までの距離(眼軸長)を、測定するための最新機器です。

従来法であるAモード超音波法に比べて、光干渉方式は、角膜の圧迫が無いため、より正確な眼軸長が得られると、言われております。

また、光干渉眼軸長測定装置では測定困難な場合には従来法であるAモード超音波眼軸長測定装置を使用します。

角膜内皮細胞の形態異常を観察することにより、角膜疾患の診断、また白内障手術等の内眼手術における術前・術後の角膜内皮の評価に用います。

角膜前面・後面の形態異常、屈折度数を測定する機械です。

精密視野計であり、視野障害の存在が疑われた方、例えば緑内障の方、頭蓋内疾患に伴う視野障害、網膜色素変性などが主な対象になります。手動式視野計で視野検査の世界標準機になっており動的量的視野計とも言われています。半球ドーム内に顔を置き、光の視標が見えたら、押しボタンブザーを押して頂きます。視野の範囲(閾値)を測定し、視野異常を発見します。

手動式視野計に比べて、比較的短時間で、自動的に視野検査を行なえるのが、ハンフリー自動視野計の特長です。主に緑内障診断やスクリーニング検査(簡便検査)に用いられます。

静的量的視野計とも言われています。

コントラスト感度を測定する機器であり、見づらさを通常の視力検査以外の方法で測定する検査です。

軽い鎮静・鎮痛作用と睡眠作用があります。眠ってしまうほどの強い麻酔ではなく、ぼんやりと体がふわふわするような気持ちよい感覚です。使用後は速やかに排出され、体の中に残らないので、数分で元に戻ります。

※表は横にスクロールします。

| 2023年度 | |

|---|---|

| 白内障手術(PEA+IOL) | 878 |

| 網膜硝子体手術(硝子体手術、網膜復位術) | 136 |

| 硝子体注入 | 639 |

| その他(レーザー治療含む) | 190 |

網膜硝子体疾患に関しては、近隣のクリニックや病院から多くのご紹介を頂いており、平成29年度=207件のうち154件(74.5%)・平成30年度=166件のうち122件(73.5%)・2019年度=175件のうち144件(82.3%) が紹介患者さまでした。

| 専門 | 白内障、網膜硝子体 |

|---|---|

| 役職 | 眼科医長 |

| 資格 | 日本眼科学会眼科専門医 PDT認定医 |

| 所属学会 | 日本眼科学会 |

| 一言 | 白内障手術約29,800件、網膜硝子体手術約2,800件の豊富な執刀実績があります。 何でもお気軽にご相談ください。 |

※表は横にスクロールします

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 伊藤 正臣 | 伊藤 正臣 | 伊藤 正臣 | 渡邉 展佳 診察前検査9:30 診察開始10:30 |

松尾 歩 | ※伊藤 正臣 |

| 四方 歩 | 松尾 歩 | 松尾 歩 | - | ※慈恵非常勤医 | ||

| 午後 | - | 松尾 歩 15:30まで |

四方 歩 15:30まで |

渡邉 展佳 15:30まで |

松尾 歩 15:30まで |

- |