当院におけるシャント管理

シャントとは血液透析患者が透析治療を受け続けるために必要不可欠なものであり、そのため「血液透析患者の命綱」とも言われています。シャントが狭窄すると、脱血不良による透析効率の低下や止血不良などの問題が発生します。また、狭窄を放置しておくと完全に閉塞する危険があり、シャントを作り直す場合もあります。シャントを長期間使用するためには、閉塞や狭窄の早期発見と治療が有効となります。当院では臨床工学技士によるシャントエコー検査を実施し、有意な狭窄が認められた場合、シャント造影・シャントPTAを行います。シャントPTAは、短時間で治療ができるため、シャントの作り直しに比べ身体面の負担が少ない手術です。フォローとしてシャントPTAの施行後1週間以内と3ヶ月後にシャントエコーを行い、経過を観察していきます。

シャントPTA(経皮的血管形成術)

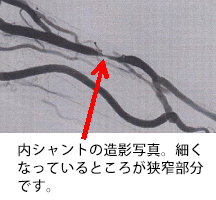

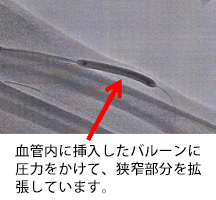

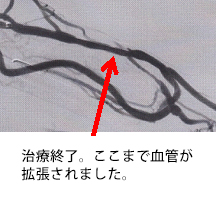

透析患者さまにとって大事なシャントに起こるトラブル【シャントの狭窄・閉塞】に対して、これまではシャントの作り直しをしてきましたが、当院でシャントPTAを行うことができるようになりました。シャントエコー検査や血管造影検査で血管の状態を確認して有意な狭窄が認められた場合、PTA治療を行います。シャントPTAとはシャント血管の狭くなったり詰まったりした部分に、バルーンカテーテルという細い管を挿入し、バルーンを膨らませることによって狭窄部を拡張する治療方法です。現在使用しているシャントを活かすことができ侵襲が少なく短時間で行えるため、シャントの作り直しに比べて患者さまのご負担を軽減できます。

造影画像

シャント再建手術

度重なるシャントの閉塞やPTA対象外の強度な閉塞に対して、当院ではシャント再建手術を行っております。

フットケアについて

人工透析とフットケア

近年、透析患者の高齢化や糖尿病による腎不全患者の増加に伴い、ASO(重症閉塞性動脈硬化症)を合併する患者は増加傾向にあります。ASOとは末梢動脈閉塞性疾患(PAD)とも呼ばれる血管の動脈硬化により血流が滞る病気です。動脈硬化とは血管内膜にコレステロールなどの塊ができて血流が滞ることで、酸素や栄養が行き渡らず、酷い場合には細胞が壊死します。透析患者さんの場合、血管にカルシウムが沈着する石灰化が起こることもあります。動脈硬化は全身の血管で起こるものですが、透析患者さんの場合は足に多くみられます。長期に亘る透析や糖尿病をもつ透析患者さまに多い足のASOを予防するため、SPP(皮膚組織還流圧)の測定をしています。SPPの測定は、ASOの重症度を評価する際に使用されています。

SPP(皮膚組織還流圧)検査とは、レーザーを用いて毛細血管の血流を測定する検査です。検査方法は専用のカフを巻いて、血圧を測るような操作で血流を確認したい部位の加圧を行い、一旦血流を遮断してから徐々にカフ圧を減少させて、血液が流れはじめる圧を測定します。この再び血流が出現する時の圧をSPPとしており、皮膚レベルの微小循環の指標、つまり毛細血管に血流がどの程度あるのかを調べます。この圧が40mmHgを下回る場合は虚血が疑われます。透析を受けている方は血管石灰化のために、足首などの血圧が正しく測定できないことがあります。SPP測定は、皮膚表面の毛細血管の流れを確認する検査であり、下肢閉塞性動脈硬化症の重症度を評価できます。

また、超音波血流計も併用し、足の大きな動脈である足背動脈の血流を観察することで、重症下肢虚血の早期発見に努めております。

当院では足のトラブルを早期発見するために月に2回、透析中にSPP検査と超音波血流検査を行っております。

当院における検査・治療の流れ

当院では月2回、透析中に簡易検査としてSPP検査と超音波血流検査を行なっております。また定期的な足の観察を行うことにより傷の有無などを調べます。下肢切断のリスクをはらむ傷があり、尚且つSPP測定の結果で血流不良が疑われる場合には血流改善治療を開始していきます。透析中に末梢血管拡張薬プロスタグランジン製剤の点滴を行うことで下肢の血流改善を促す薬剤治療のほか、透析と併用してLDL吸着療法や光線療法によるASOに対する治療を行うことができます。

LDL吸着療法

動脈硬化の原因となるLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を血液中から取り除き、血管を広げ血液の流れを改善する治療法です。

光線療法(フィラピー®)

遠赤外治療装置の使用により血流改善や抗炎症作用が期待されています。下肢の血流改善だけでなく、シャントトラブルにも有効です。